Was ist das BIP?

Das BIP (Bruttoinlandsprodukt) ist eine Maßeinheit für die Wirtschaftsleistung bzw. Wirtschaftskraft eines Landes, die über einen bestimmten Zeitraum gemessen wird. Darunter versteht man die erwirtschafteten Güter und Dienstleistungen eines Landes. Die Steigerung oder Verminderung der Wirtschaftsleistung wird quartalsweise erfasst und prozentual (alternativ in einer Geldeinheit wie Euro, Dollar etc.) im Vergleich zum Vorjahr angegeben. Es wird nach dem Inlandsprinzip gemessen. Das heißt, dass alle im Land produzierten Dienstleistungen und Güter zusammengerechnet werden. Dabei ist es gleichgültig, wer zur Wirtschaftsleistung beiträgt, denn es ist nur wichtig, dass es innerhalb einer Volkswirtschaft geschieht. Beispielsweise wird die Arbeitsleistung eines Italieners in das deutsche BIP einberechnet, da er in diesem Land seine Leistung erbracht hat. Darüber hinaus wird zwischen dem nominalen und dem realen BIP unterschieden. Das nominale BIP misst den Wert aller Waren und Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft produziert werden gemessen an aktuellen Preisen, weshalb dieses Verfahren nicht inflationsbereinigt ist. Im Gegensatz dazu misst das reale BIP den Wert aller Waren und Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft produziert werden, gemessen an konstanten Preisen (an einem festgelegten Basisjahr), wodurch diese Ermittlung des BIP inflationsbereinigt ist. Kurz gefasst eignet sich das nominale BIP nicht dazu beitragen, die Wirtschaftsleistung eines Landes anzugeben, weil die Menge der produzierte Güter sind wichtiger und nicht die Preisgestaltung. Da die Berechnungsmethoden zur Ermittlung des BIP international annähernd einheitlich sind, lassen sich die unterschiedlichen Volkswirtschaften miteinander vergleichen. Das BIP gibt Auskunft über die Leistungsfähigkeit eines Staates. Kritisch zu sehen ist, dass u. a. Umweltfaktoren und Wohlstand (Lebensqualität und Einkommensverteilung) keine Berücksichtigung im BIP finden.

Staatsverschuldungen

Unter Staatsverschuldung versteht man die Summe aller Schulden des Staats. In der Regel sollte ein Staat, sowie jede einzelne Person, nur so viel ausgeben, wie er / sie Geld zur Verfügung hat. Sind die Ausgaben des Staates höher als seine Einnahmen, so muss er prüfen, ob er Ausgaben reduziert oder ob er Geld für die Ausgaben aufnimmt. Im Falle einer Kreditaufnahme bedient sich der Staat bei Banken oder bei internationalen Organisationen, zum Beispiel bei der Weltbank. Auch vermeintlich reiche Länder, wie Deutschland oder die USA, nehmen jedes Jahr neue Kredite für die Finanzierung ihrer Staatsausgaben. Hierdurch steigt die Staatsverschuldung von Jahr zu Jahr. Der Staat hat grundsätzlich viele Ausgabepositionen wie zum Beispiel finanzielle Unterstützung von bedürftigen Bürgern, Bildung, Gesundheit, Verteidigungsausgaben, Ausgaben für Forschung und Entwicklung, Bau von Infrastruktur und Schulen. Diese Ausgaben werden durch Steuereinnahmen finanziert. Im Falle von Krisen oder eines wirtschaftlichen Abschwungs steigen die Ausgaben, um die Wirtschaft und die Bevölkerung zu unterstützen. Gleichzeitig reduzieren sich die Staatseinnahmen und der Differenzbetrag muss durch eine Kreditaufnahme ausgeglichen werden. Wenn die Bürger von der Höhe der Staatsverschuldung hören, verbinden sie oftmals etwas Negatives damit. Jedoch muss eine Verschuldung nicht direkt etwas Schlechtes bedeuten. Dies kann man damit begründen, dass der Staat sein Geld unter anderem in zukunftsrelevante und nachhaltige Projekte fließen lässt. Mit dieser Investition versucht der Staat über einen längeren Zeitraum Wohlstand zu erlangen. Die Höhe der Staatsverschuldung wird in Relation zum eigenen Bruttoinlandsprodukt (BIP) ermittelt. So hat Deutschland im Jahr 2023 eine Staatsverschuldung von 62,9 %, während Frankreich 109,9 % und Italien 134,8 % haben. Die Neuverschuldung soll gemäß einer Vereinbarung der EU-Staaten 3 % des BIP nicht übersteigen. Reißt ein Mitgliedsstaat diese Hürde, so muss es seine Kreditaufnahme verringern und staatliche Leistungen reduzieren (z. B. geringere Renten). Die strikte Einhaltung der Stabilitätsrichtlinien führen zu einer stabilen Währung. Bei Verstößen wird das Land von den Übrigen sanktioniert. Der Umfang der Staatsverschuldung hat einen großen Einfluss auf die Wirtschaft und die Handlungsfähigkeit eines Landes. Sind die Schulden zu hoch, werden potenzielle Geldgeber abgeschreckt und es beginnt eine Abwärtsspirale. So muss der Staat selbst mehr Geld aufnehmen und dies zu immer ungünstigeren Konditionen. Die Tilgungs- und Zinszahlungen steigen und der Staat hat kein Geld mehr für seine sonstigen Ausgaben. Hierunter leidet die Bevölkerung und die Wirtschaft.

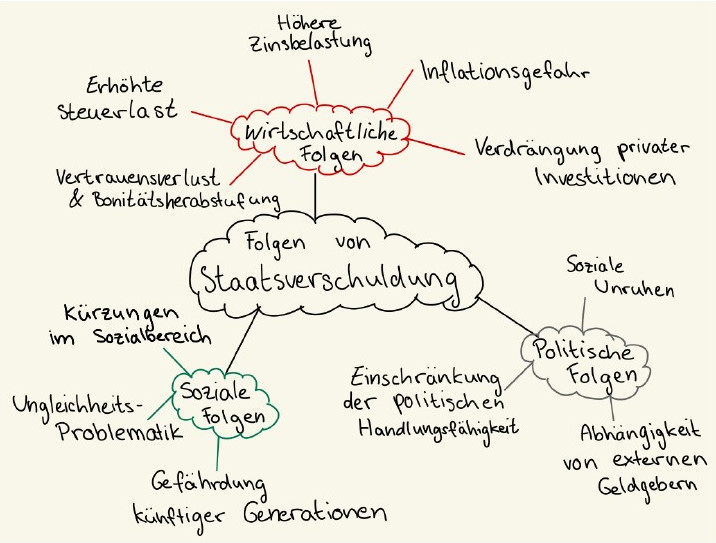

Folgen von Staatsverschuldungen

Was versteht man unter dem Begriff „Schuldenbremse“?

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die Schuldenbremse in Deutschland entwickelt wurde, um eine Begrenzung der Staatsverschuldung zu erreichen. Das Ziel dieser Schuldenbremse ist es, dass Deutschland nicht mehr Geld ausgibt, als es eigentlich hat. Im Jahre 2009 hat die damalige Bundesregierung aus CDU / CSU und SPD die Schuldenbremse im Grundgesetz verankert. Eine zentrale Aufgabe ist es, die strukturelle Neuverschuldung, sprich die Verschuldung, die nicht durch seltene Ereignisse wie Krisen oder Naturkatastrophen hervorgerufen wird, auf höchstens 0,35 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu begrenzen. Die Idee der Schuldenbremse soll eine nachhaltige Finanzpolitik fördern. Vor allem die zukünftigen Generationen sollen hiermit entlastet werden, da sich der Staat ansonsten immer weiter und höher verschulden würde. Wie bereits oben angedeutet, gilt die Schuldenbremse nicht während bzw. in Ausnahmesituationen. Bei Ausnahmefällen / -regelungen muss jedoch ein konkreter Tilgungsplan (ein Plan, wie man Schulden im Nachhinein abbauen möchte) vorliegen. Ein Beispiel ist die Covid-19-Pandemie. In dieser Zeit musste der Staat viele Kredite aufnehmen, um seinen Ausgaben nachzukommen. Dies lag daran, weil die Steuereinnahmen gesunken sind und parallel dazu die Ausgaben für den Gesundheits- und Sozialschutz gestiegen sind. Während dieser Wirtschaftskrise durfte der Staat vorübergehend mehr Geld ausgeben, um damit die Wirtschaft zu stabilisiert und so das Einkommen der Bevölkerung zu sichern. Aber auch der seit 2022 anhaltende Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine führt durch höhere Ausgaben für Verteidigung und Unterstützung der Ukraine zu außerordentlichen Ausgaben. Obwohl es zum einen gut ist, dass die Schuldenbremse bei einer Ausnahmesituation aufgehoben werden kann, gibt es zum anderen auch negative Folgen, die daraus resultieren. Die zusätzlich aufgenommenen Kredite und die daraus resultierenden Zinsen müssen wieder zurückgezahlt werden. Steigende Tilgungs- und Zinszahlungen belasten den Bundeshaushalt. Steigt dieser Haushaltsposten, so steht für die anderen Staatsausgaben weniger Geld zur Verfügung. Wenn die Schuldenbremse aufgrund eines bestimmten Ereignisses ausgesetzt wird, könnte der Anreiz, sich in dem folgenden Jahr wieder der Schuldenbremse zu widmen, abgeschwächt sein. Dies führt auf langfristiger Sicht dazu, dass man sich immer weiter von der Schuldenbremse entfernen würde. Darüber hinaus kann eine häufige Aussetzung zum Vertrauensverlust führen. Die Bevölkerung könnte die Sorge haben, dass der Staat finanzielle Instabilität aufweist, wenn die Schuldenbremse andauernd ausgesetzt wird. Nicht zu vergessen ist auch der Fakt, dass es Streitigkeiten beim Festsetzen eines Zeitraumes geben kann. Die verschiedenen Parteien im Bundestag haben oftmals andere Ansichten darüber, wie lange die Aussetzung der Schuldenbremse benötigt wird und in welchem Ausmaß sie sinnvoll ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Einhaltung der Schuldenbremse dazu dient, ein finanzielles Gleichgewicht im Staatshaushalt zu festigen. Dadurch wird die Wirtschaft stabilisiert und eine weitere Verschuldung der Bundesrepublik Deutschland vermieden. Die Aussetzung der Schuldenbremse wird in Ausnahmefällen erlaubt und dient dazu, die Krise zu bewältigen, jedoch bringt die Aussetzung auch Herausforderungen und langfristige Konsequenzen und Folgen mit sich.

Argumentation

Heutzutage ist das Thema Staatsverschuldung und damit verbunden die mögliche Lockerung der Schuldenbremse ein aktuelles und sehr wichtiges Thema in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Aufgrund dessen werden im Folgenden sowohl die Vorteile, als auch die Nachteile der Ausweitung der Staatsverschuldung bzw. der „Lockerung“ der Schuldenbremse gegenübergestellt. Pro-Argumente

| Pro-Argumente | Contra-Argumente |

|---|---|

|

Förderung von Investitionen: • Öffentliche Gelder können in den Bereichen Bildung, Digitalisierung und Klimaschutz investiert werden. • Förderung von Wirtschaftswachstum und Wohlstand. • Einschränkungen würden wichtige Entwicklungen hemmen. Stärkung der eigenen Wirtschaft: • Ohne Investitionen fehlen Möglichkeiten, in zukunftsrelevante Bereiche zu investieren. • langfristig könnte die Wirtschaft stagnieren. • Länder mit moderner Technologie und Digitalisierung sind international wettbewerbsfähiger. Flexibilität und schnelles Handeln: • Im Falle einer Krise (z.B. Krieg oder Naturkatastrophe) ist ein schnelles Handeln entscheidend. • Eine Lockerung der Schuldenbremse ermöglicht kurzfristige Reaktionen auf unvorhergesehene Ereignisse (negative Folgen der Krise können verhindert werden). Schaffung von Arbeitsplätzen: • Investitionen schaffen Arbeitsplätze und helfen Menschen, finanziell abgesichert zu bleiben. • Gesellschaftlicher Zusammenhalt wird durch mehr Jobs gestärkt. • Zahl der Arbeitslosen sinkt. • Aufrechterhaltung des sozialen Friedens (Menschen sind zufrieden mit ihrem persönlichen Leben - keine Proteste oder Demonstrationen gegen den Staat). Konjunktur in schwierigen Zeiten stützen: • In Phasen von konjunkturellen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist es wichtig, dass der Staat die Wirtschaft und damit die Bürger mithilfe von Investitionen und Subventionen unterstützt -> Wirtschaft wird in einem Abschwung wieder angekurbelt. • Der Staat kann Unternehmen unterstützen, damit sie nicht Insolvenz gehen. • Im Falle eines Aufschwungs sollte der Staat seine Geldinvestitionen reduzieren. |

Gefahr der Überschuldung: • Einschränkung der Handlungsfähigkeit des Staates aufgrund von hoher Verschuldung und hoher Tilgungslast. • Lockerung der Schuldenbremse könnte langfristig finanzielle Instabilität erzeugen. Belastung künftiger Generationen: • Zukünftige Generationen müssen die hohe Verschuldung und die steigende Zinslast zurückzahlen. • Langfristig sinkt der gesellschaftliche Wohlstand, da für Soziales, Wirtschaft, Bildung, Kultur usw. das Geld fehlt. Gefahr von Inflation: • Eine expansive Fiskalpolitik kann zu einer Inflation führen, wenn der Staat viel Geld ausgibt oder die Steuern senkt, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt • Zu viele staatliche Ausgaben können zu Preissteigerungen führen • Steht zu viel Geld zur Verfügung, kommt es zu einer höheren Nachfrage bei begrenztem Angebot. -> in der Folge erhöhen die Verkäufer die Preise www und die Inflation steigt stärker als gewollt. Effizienz der Ausgabe: • Wozu sollte man das Geld verwenden (subjektive Meinungen). • Der Staat sollte nur gezielt investieren, statt wahllose Gelder zu verteilen. • Nicht alle Projekte sind sinnvoll und nötig -> Geldverschwendung ist möglich. • Es besteht die Gefahr, dass Gelder in ineffiziente Bereiche fließen, ohne wirklich zu helfen bzw. einen Unterschied hervorzuheben. • Problem des Giesskannenprinzips. Problem der Tilgung: • Rückzahlung der Schulden erfordert langfristige Einsparungen oder Steuererhöhungen. • Gesellschaftlicher Wohlstand könnte durch diese Einsparungen leiden. • Fehlende Planung könnte die finanzieller Belastung noch weiter erhöhen. • Hoch verschuldete Länder müssen höhere Zinsen für aufgenommene Kredite zahlen. • Können die Zinsen und Tilgungsraten nicht mehr bezahlt werden, droht ein Staatsbankrott. |

Nachdem die dafür und die dagegen sprechenden Argumente gegenübergestellt wurden, lässt sich sagen, dass die Staatsverschuldung ein komplexer Themenbereich ist. Die Meinungsunterschiede zur Lockerung der Schuldenbremse vergegenwärtigen das Spannungsfeld zwischen dem kurzzeitigen wirtschaftlichen Erfordernissen und der langfristigen Haushaltsdisziplin. Ein Kompromiss, der beide Seiten berücksichtigt, wäre, die Schuldenbremse flexibler zu machen. So ist der Staat im Krisenfall handlungsfähig und kann verlässlich auf die Wirtschaft einwirken. Zudem könnten für bestimmte Investitionen, wie beispielsweise die Digitalisierung, die Regularien der Schuldenbremse ausgesetzt werden. Somit hätte man eine klare Richtlinie für die Verschuldung und gleichzeitig werden bestimmte Bereiche, die als notwendig angesehen werden, nicht eingeschränkt. Mit diesem Vorschlag könnten man sowohl aktuelle Herausforderungen bewältigen, als auch eine enorme Überschuldung und somit eine finanzielle Instabilität verhindern. Früher war das Wirtschaftssystem so, dass der Staat nur dann Geld ausgeben konnte, wenn er durch Steuern Geld eingenommen hat. Schulden sollten damals nicht gemacht werden. Heutzutage ist es wichtig, dass der Staat in konjunkturellen Abschwungphasen finanziell eingreift - auch mit geliehenem Geld. Hierbei sind die negativen Folgen einer Kreditaufnahme erstmal zweitrangig.